本レポートの見積書を希望される方は こちら からダウンロードください

本レポートの本文や図表を手軽に社内資料や営業提案にご利用いただけるオンラインのオプションサービスです。詳しくはこちらをご覧ください。

生体センシング最前線シリーズ

生体センシングは、2030年に向けて自動車・モビリティー分野の変革を支える中心技術です。開発競争が加速する自動運転やMaaSはもちろん、物流や配送のビジネスでも、生体センシングの最新動向を知らずして未来を語れなくなりました。例えば、車外のヒト・モノの存在をセンシングし、危険を回避する技術は自動運転に必須の技術。運転者の健康状態をリアルタイムにモニタリングし、眠気・疲労・体調やストレス・感情、アルコール摂取などを検知するDMS(運転者監視システム)は、交通事故数の低減はもちろん、長距離運転業務に携わる従業員の管理など、2024年問題でクローズアップされる様々な社会問題の解決に寄与します。本レポートは、モビリティー分野におけるセンシング技術を提供形態別に車載センサー、カメラ、シート/ハンドル、小型端末、ウエアラブルの5つの領域に分類。各領域で2030年に向けた新ビジネスを担う可能性があるスタートアップ企業67社、大手・中小企業や大学33社、合計100社を選定し、各社が開発するテクノロジーの概要、注目ポイント、技術開発の進展度、主な論文情報などをまとめています。

自動車・モビリティー分野の生体センシング技術は変化が激しく、

網羅的に調査するには、膨大な時間が必要です!

こんな方は、ぜひ本レポートを活用してください。

生体センシング技術を提供形態別に「車載センサー」、「カメラ」、

「シート/ハンドル」、「小型端末」、「ウエアラブル」の5つの領域に分類。

各領域で2030年に向けた新ビジネスを担う可能性がある

先進企業100社を調査分析

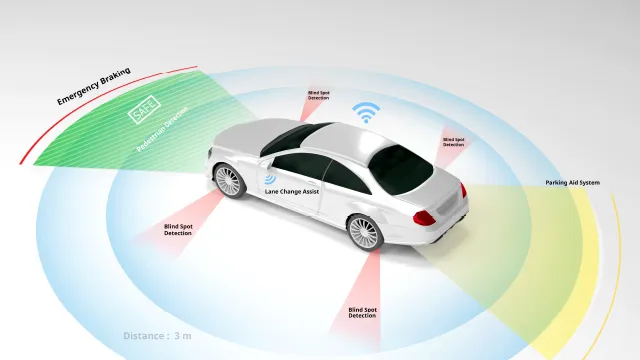

車載センサー領域の大きなターゲットは、自動運転の実現と車内の置き去り防止である。車内外のヒトやモノの状況を把握するため、ミリ波やUWBを用いたレーダー、既存のWi-Fiを用いた測位、LiDARなど多様なセンシング技術の開発が進む。特に、LiDARは、ソリッドステート方式やSi(シリコン)フォトニクス技術によって、センサーの小型化や低消費電力化の実現が本格化している。複数の技術を融合して、悪環境に対応する動きも活発になっていくだろう。

スタートアップ企業:米国5社、

イスラエル5社、

日本4社、

その他の国・地域9社、

中小企業/大手・中堅企業:6社

大学:4校

の動向を分析

カメラ領域は、次世代モビリティーの要である。より暗く、不鮮明になりやすい状況、より遠くであっても画像を撮影したり、分析したりできるようにする技術開発が進む。センサー自体の進化はもちろん、既存のシステムによる入力を活用して画像分析や、骨格や表情の把握を実現するAI技術の活用が活発だ。後付けで既存のトラックを自動運転化する技術もある。カメラや周辺技術をシステムとして捉え、統合的に進化させる動きが今後も進行していくだろう。

スタートアップ企業:米国4社、

日本4社、

その他の国・地域4社、

中小企業:4社

大手・中堅企業:5社

大学:3校

の動向を分析

シート/ハンドル領域では、人手不足が問題になっているタクシーや商用トラックといった輸送分野に向けた技術開発が目立つ。DMSによる運転者の管理で効率的な輸送体制を整えるためだ。テキスタイルやシート状のセンサーを運転席の周囲に配置し、呼吸や心拍数などから運転者の疲労度を把握するセンシング技術の応用に向けた開発が進む。様々な技術との組み合わせによって、運転者の労働環境を整える取り組み今後進んでいくだろう。

スタートアップ企業5社、

大手・中堅企業2社、

大学1校

の動向を分析

小型端末領域では、乗車する前や車内の乗員の様子を把握するための技術開発が進む。特に目立つのは、アルコールや薬物の検知である。呼気や指先の測定で非侵襲にBAC(血中アルコール濃度)を推定する。事業者によるアルコール検査は義務化となり、より簡易に手間なく測定し、人員配置の効率化につなげられる技術が求められている。目の動きや音声分析などで運転者の精神状態を把握し、早期のケアを実現する可能性を秘めた技術も関心を集めそうだ。

スタートアップ企業6社、

中小企業/大手・中堅企業4社

の動向を分析

ウエアラブル領域では、運転者が身に付けるもので疲労やストレス、アルコール摂取などを検知する用途が大きなターゲットになる。医療・健康(ヘルスケア)をはじめ様々な分野で開発が進むマイクロニードルやMEMS(微小電気機械システム)、グラフェンなどによる生体センシング技術に、モビリティー分野のおける応用の可能性が開かれる。超小型、折り曲げ可能、絆創膏型やリストバンド型、指輪型といったウエアラブル用途ならではの特徴を打ち出すことがカギになるだろう。

スタートアップ企業:米国12社、

その他の国・地域9社、

中小企業/大手・中堅企業4社

の動向を分析

※写真はイメージです。本レポートに掲載しているものではありません。

生体情報の継続的な測定を可能とする生体センシングは、検知やモニタリングといった用途と相性がよく、その応用事例が多い。モビリティー分野で自動運転やDMSを実現するために必須となる生体センシングの主な用途、「眠気・疲労・体調不良の検知」「車内外の状況把握」「アルコール検知」「感情認識」を基に各企業の技術や動向を分析します。

モビリティー分野において最も実用化が進んでいる用途が、DMS(運転者監視システム)に用いる「眠気・疲労・体調不良の検知」である。運転者の健康状態をリアルタイムにモニタリングする技術は交通安全の要である。呼吸音や心音を非侵襲的にモニタリングし、心機能障害や疲労状態を早期に検知する技術が多い。また、目線追跡や顔の向き、姿勢の把握、心拍測定、脳波検知などを通じて、運転者の集中度や注意散漫のレベルを可視化する。これにより、事故のリスクを減少し、安全な運転環境を提供する。

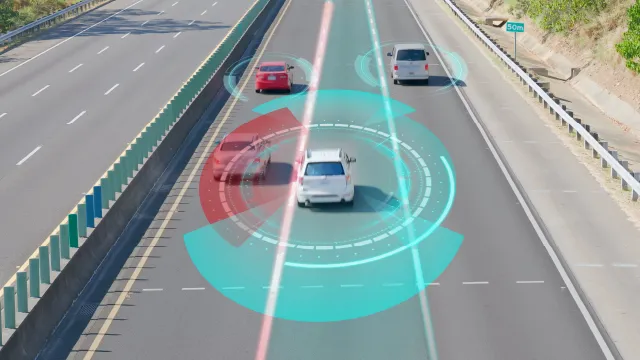

「車内外の状況把握」の用途は、車内外の状況を精密に把握する技術が求められるADAS(先進運転支援システム)技術や自動運転技術の発展と密接な関係がある。代表的なセンサーは、LiDARである。コンパクトで高性能かつ低コストの特性を持つため、2030年に向けて自動車の安全性と効率をさらに向上させる期待が高い。自動運転車両の実用化を加速させ、より安全な交通環境の実現に貢献するだろう。

アルコール検知の用途では、呼気からアルコールを検知するセンサーや、汗でアルコールを検知するリストバンド型デバイスなどが開発され、運転者の状態をリアルタイムで監視する。アルコールや薬物の摂取を検出する車両搭載ソフトウエアもある。独自技術で運転手の目の周辺画像を解析し飲酒や薬物の摂取の兆候を迅速に検出する。これらの技術は、飲酒運転防止に重要な役割を果たし、交通事故の抑制に大きく貢献すると考えられる。

生体センシング技術の進化によって、感情認識の用途でも革新的なシステムが生まれている。AI(人工知能)を活用した画像処理や音声分析、非接触型センサーなどを用いてストレスや感情状態をリアルタイムに検知する。メンタルヘルスの管理や、運転者の精神的負荷の軽減に寄与できる。

※写真はイメージです。本レポートに掲載しているものではありません。

モビリティー分野の生体センシングについて「センシング技術の高度化」「自動運転の普及への対応」の2つの方向性をベースに分析する。

『生体センシング最前線2030 モビリティー編』「第1章 技術開発の直近動向」を基に作成

センシング技術の手法を

「光学」 「電気信号」 「機械量」

「音」 「生化学」 「電気化学」

「磁気」 「電磁波」 「その他」

の9種類に分類し、それらをベースに企業の取り組みや技術開発の動向を分析します。

モビリティー分野における生体センシングは、運転者を監視するDMS(運転者監視システム)を中心に技術開発や実用化が進んでいる。主な用途は運転者の「眠気・疲労・体調不良の検知」が多く、次いで運転者や乗員の異常検知や子どもの置き去り防止システムといった車内の状況把握と、衝突回避や安全監視に貢献する車外の状況把握技術の開発が進んでいる。

『生体センシング最前線2030 モビリティー編』「第1章 技術開発の直近動向」を基に作成

2030年に向けてモビリティー分野では、「安全運転の向上」と「自動運転技術の発展」が重要なテーマとなっている。この分野における生体センシング技術は、特に運転者の状態監視や安全運転のサポートで大きな役割を果たす。具体的には、生体センシングを用いた運転者の疲労状態や健康状態のリアルタイム監視が進むとともに、異常検知時には自動で警告を発するシステムが導入される。また、生体センシングを統合したADAS(先進運転支援システム)の普及により事故のリスクが低減される。

生体センシング最前線シリーズ

タイトルをタップすると詳細を表示します。

生体センシング最前線シリーズ